○宿毛市下水道条例施行規程

令和5年12月20日

水道課管理規程第3号

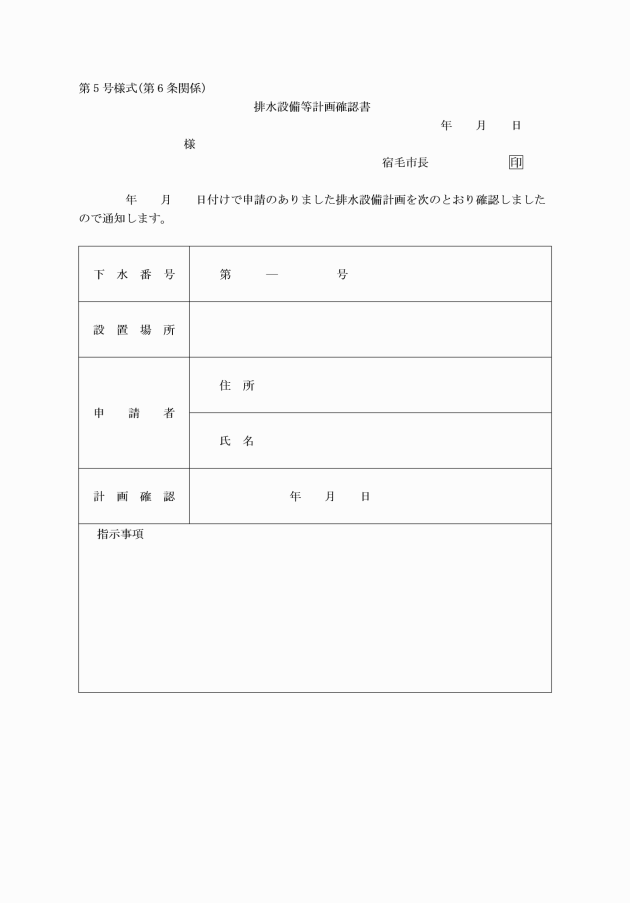

(目的)

第1条 この規程は、宿毛市下水道条例(平成13年宿毛市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

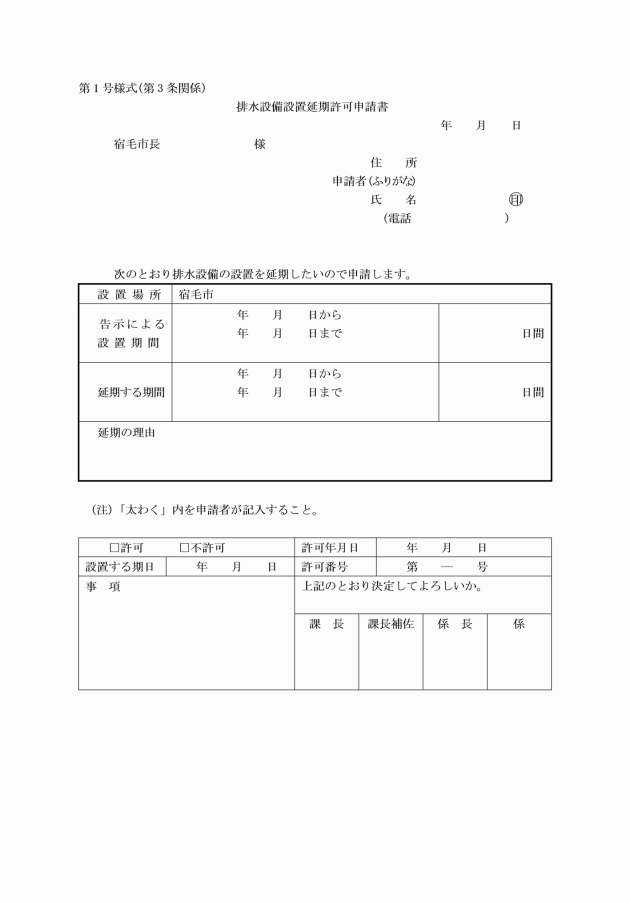

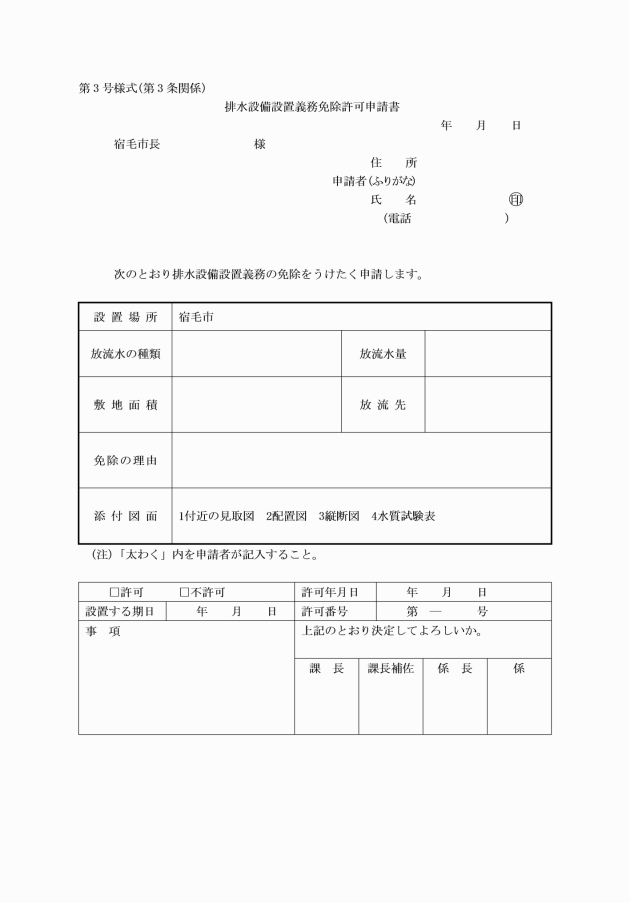

3 間接冷却水の排出水やプールの排出水等で下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準以下の下水を、公共下水道以外の公共用水域へ排除するため、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。

(排水設備を公共下水道に固着させる技術上の基準)

第4条 条例第4条第2号の規定による排水設備を公共下水道に接続させる場合は、公共ます及び取付管で行い、公共ますの位置は、宅地内にあっては維持管理に支障がなく公共下水道の本管に近い場所で、次の技術上の基準によらなければならない。

(1) 汚水を排水するための排水設備は、公共ますのインバート上流端に接続し、管底高にくいちがいの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。

(2) 雨水のみを排水するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の個所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。

(3) 前2号により難い特別の事由があるときは、管理者の指示を受けること。

(4) 取付管で公道に布設されるものについては、遠心力鉄筋コンクリート管又は硬質塩化ビニール管を用いなければならない。ただし、管理者において支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(5) 取付管を公共下水道の本管に固着させる場合は、管理者の指示及び監督により施行すること。

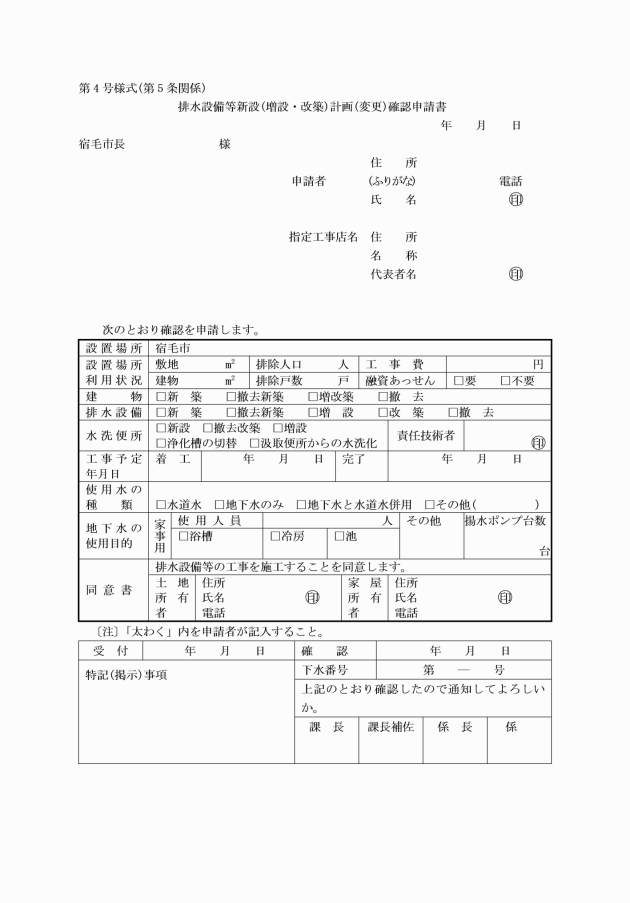

(1) 見取図は、方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施行地の位置を明示すること。

(2) 平面図は、縮尺250分の1以上とし、次の事項を記載する。ただし、土地が広いときは、その縮尺を500分の1まで小さくすることができる。

ア 境界及び面積

イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所及びその他汚水を排除する施設の位置

ウ 下水管渠及び付属装置の位置

エ その他工事上必要な事項

(3) 縦断図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は20分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連絡する下水渠の末端を基準とした地表及び管渠の高さを記入する。

(4) 構造詳細図は、縮尺20分の1以上とし、管渠及び付属装置の構造寸法を表示する。

(5) 排水設備等工事見積書

(6) 他人の土地及び建物を使用し、又は排水設備等を利用する場合には、その所有者の同意書又は法第11条の通知をした旨の誓約書を添付するものとする。

(1) し尿排除に関係ない部分の排水管その他の修繕工事

(2) ますのふたの据え付け又は取替え

(3) 防臭装置その他排水設備等の附属装置の修繕工事

(1) 排水設備等の工事は、条例第2条第4号に掲げる排水設備の設置等(以下「排水設備」という。)は排水区域内の排水設備の新設、増設、改築又は撤去に係る工事をいう。

(2) 宿毛市排水設備指定工事店は、条例第6条の規定により、排水設備工事を行うことができるものとして管理者が指定した者(以下「指定工事店」という。)をいう。

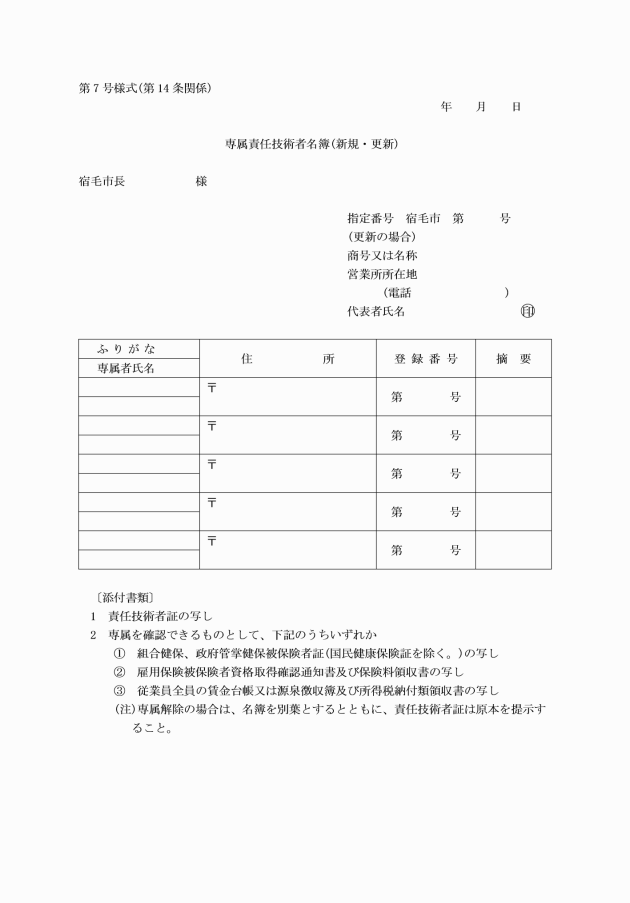

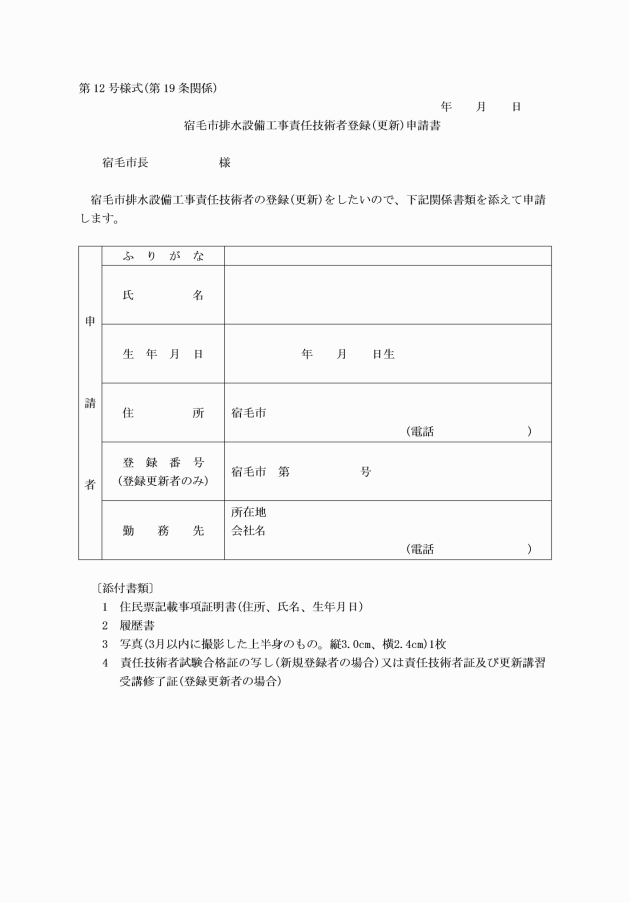

(3) 排水設備工事責任技術者は、高知県地区下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者としての資格があることを認定するための試験(以下「試験」という。)に合格し、本市又は本市以外の協会に所属する市町村(以下「協会所属市町村」という。)において責任技術者としての登録を受けた者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の責任及び遵守事項)

第9条 指定工事店は、下水道に関する法令及び条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備等工事(以下「工事」という。)を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(2) 適正な工事費で工事を施工しなければならない。また、工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要な事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 条例第5条の確認を受けずに工事に着手してはならない。

(6) 責任技術者の管理の下においてでなければ工事の設計及び施工をしてはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は当該排水設備等の使用者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に排水設備等の復旧に関して管理者から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めなければならない。

(指定工事店の資格要件)

第10条 指定工事店は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 高知県内に営業所を有する者であること。

(2) 第8条第3号に該当する責任技術者が1人以上専属している者であること。

(3) 排水設備等工事の施工に必要な設備及び機械器具を有する者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

イ 本市又は本市以外の協会所属市町村において指定工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

ウ 本市又は本市以外の協会所属市町村において責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(責任技術者の資格要件)

第11条 責任技術者は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 試験に合格した者であること。

(2) 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

イ 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は本市において責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

ウ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(指定及び登録の時期)

第12条 指定工事店の指定及び責任技術者の登録は、毎年4月に行う。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、臨時にあらかじめ指定又は登録申請期日及び当該指定又は登録の有効期間を告示してこれを行うことができる。

2 前項の期間満了後引き続き当該業務に従事しようとする者は、期間満了前1月以内に指定又は登録の更新を受けなければならない。

3 前項の規定により責任技術者の登録の更新を受けようとする者は、協会が実施する更新講習をあらかじめ受講しなければならない。

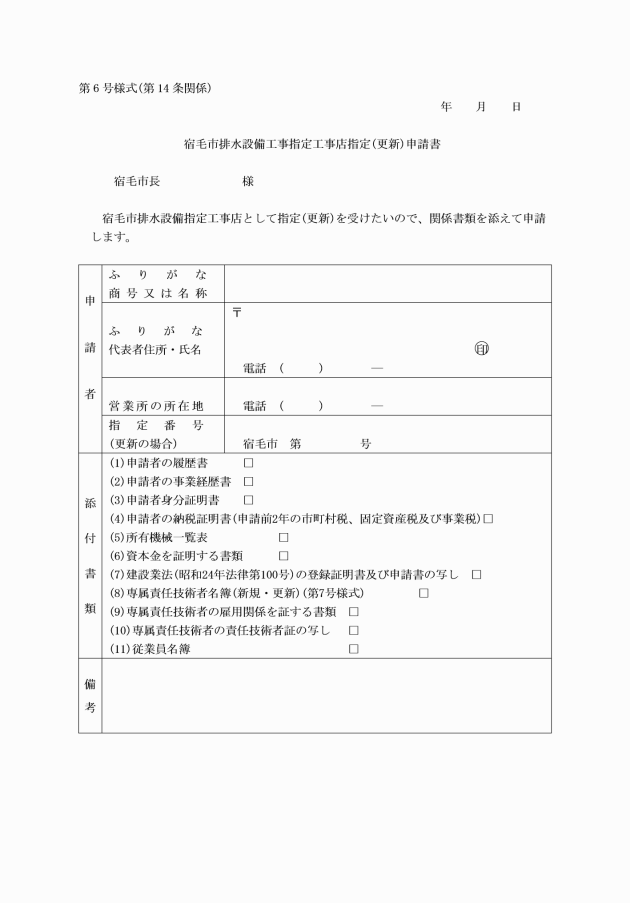

(1) 申請者の履歴書

(2) 申請者の事業経歴書

(3) 申請者の身分証明書

(4) 申請者の納税証明書(申請前2年の市町村民税、固定資産税及び事業税)

(5) 所有機械一覧表

(6) 資本金を証明する書類

(7) 建設業法(昭和24年法律第100号)の登録証明書及び申請書の写し

(8) 専属責任技術者名簿(新規・更新)(第7号様式)

(9) 専属責任技術者の雇用関係を証する書類

(10) 専属責任技術者の責任技術者証の写し

(11) 従業員名簿

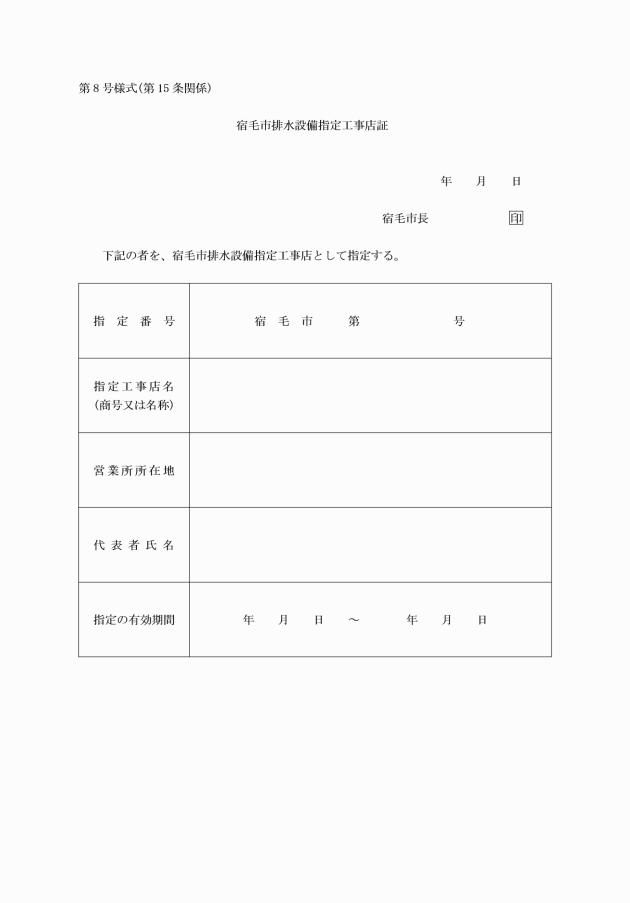

(指定工事店証の交付及び告示)

第15条 管理者は、指定工事店を指定したときは、宿毛市排水設備指定工事店証(第8号様式。以下「指定工事店証」という。)を交付し、指定工事店名を告示する。

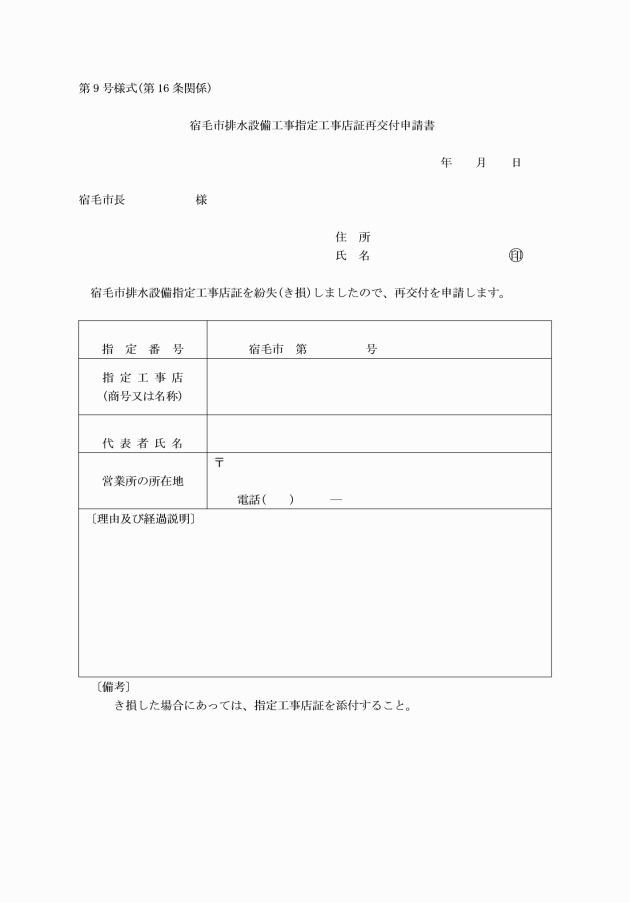

(指定工事店証の再交付)

第16条 指定工事店は、指定工事店証を紛失し、又はき損したときは、宿毛市排水設備工事指定工事店証再交付申請書(第9号様式)より管理者に申請して指定工事店証の再交付を受けることができる。

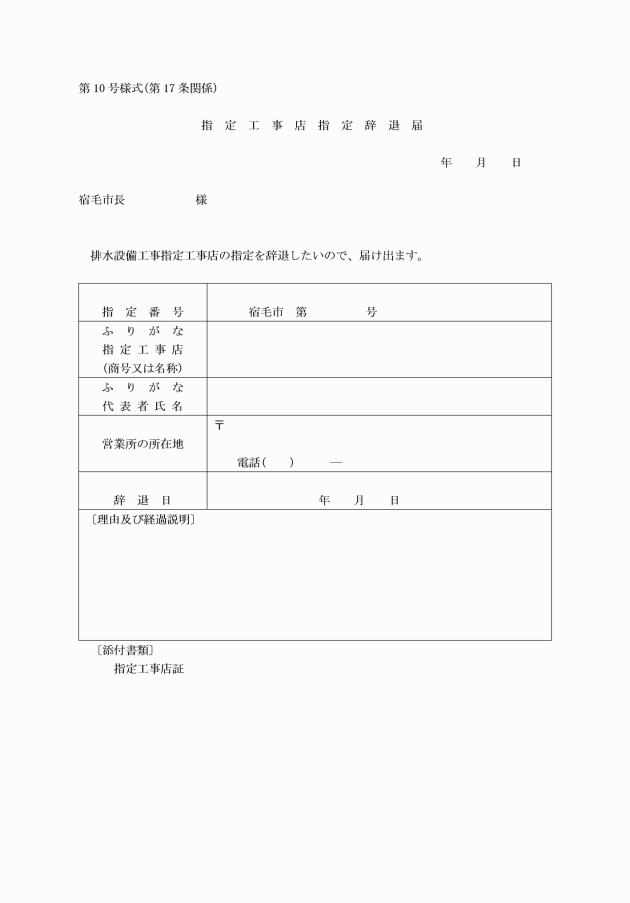

(指定の辞退)

第17条 指定工事店は、廃業その他の事由により指定工事店の指定を辞退しようとするときは、指定工事店指定辞退届(第10号様式)により管理者に届け出なければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 写真(3月以内に撮影した上半身のもので、縦3センチメートル、横2.5センチメートルのもの)2枚

(3) 試験に合格したことを証する書類(更新の場合にあっては、責任技術者証及び更新講習を受講したことを証する書類)

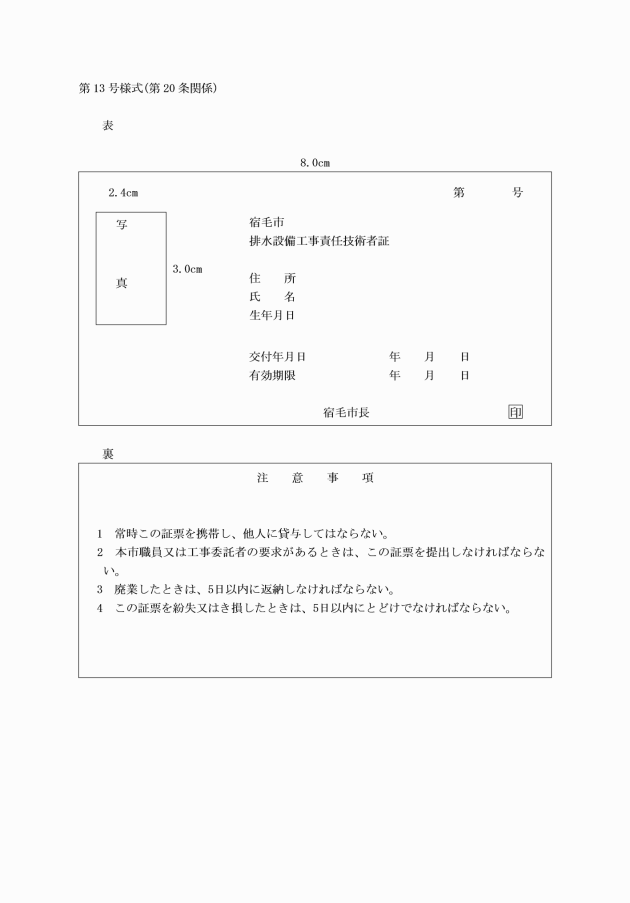

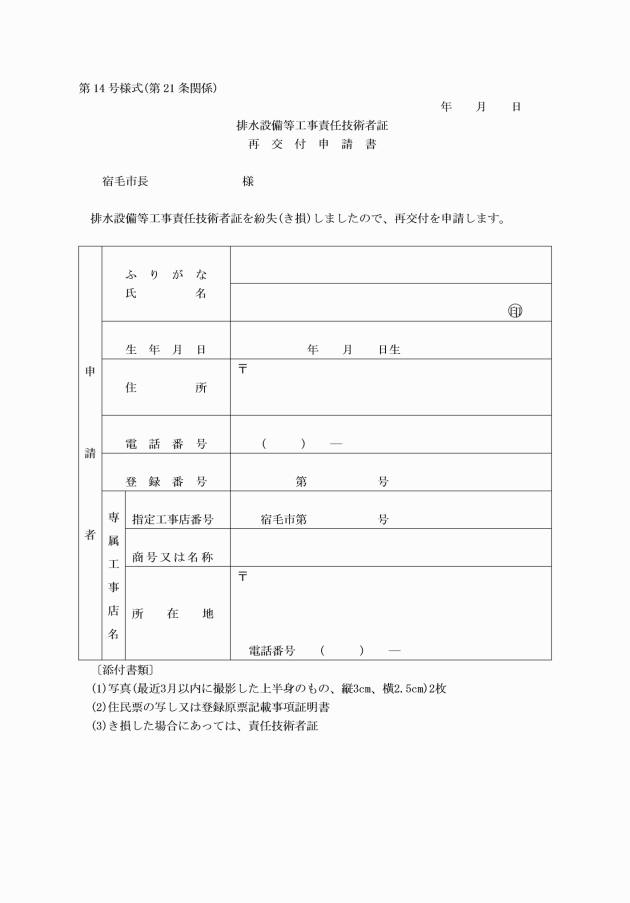

(責任技術者証の再交付)

第21条 責任技術者は、責任技術者証を紛失し、又はき損したときは、排水設備等工事責任技術者証再交付申請書(第14号様式)により管理者に申請して責任技術者証の再交付を受けることができる。

(責任技術者の兼務の禁止)

第22条 責任技術者は、2以上の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。

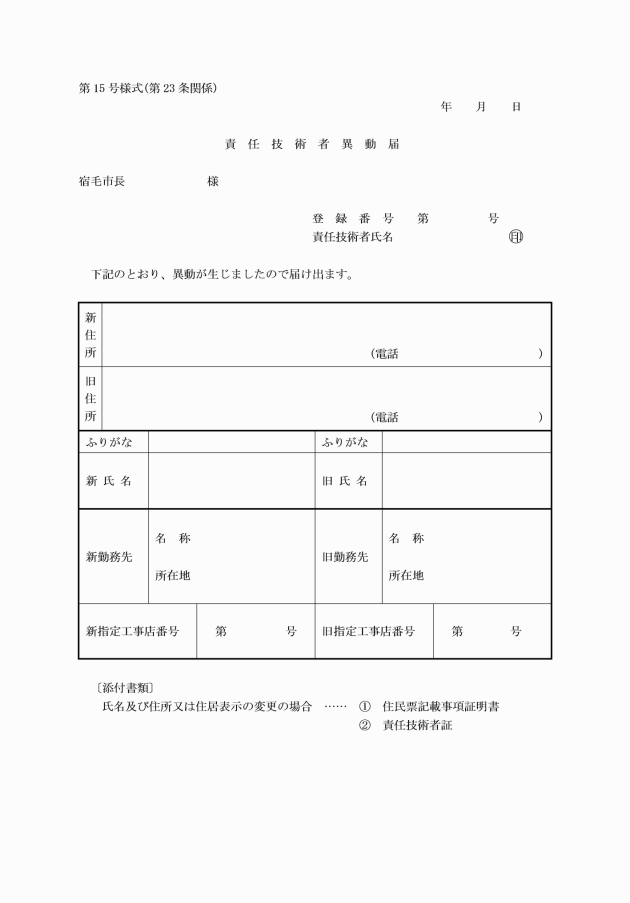

2 責任技術者又はその法定代理人又は同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。

(指定工事店証の掲示)

第24条 指定工事店は、指定工事店証を事務所又は事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(責任技術者証の携帯)

第25条 責任技術者は、工事施工中常に責任技術者証を携帯し本市係員若しくは工事委託者の要求を受けたときは、何時でも提示しなければならない。

(指定工事店等の指定、登録の停止、取消し)

第26条 指定工事店又は責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、一定期間その指定若しくは登録を停止し、又は取り消すことがある。

(1) 下水道関係法令、条例又はこの規程等の規定に違反したとき。

(3) その他、指定工事店等として不適当な行為があったとき。

2 市は、前項の規定に基づく指定若しくは登録の停止又は取消しによる損害について、その責めを負わない。

3 指定又は登録を取り消された場合は、それぞれ指定工事店証又は責任技術者証を直ちに管理者に返還しなければならない。

(指定工事店の辞退等の告示)

第27条 管理者は、次に掲げる場合には、その旨を告示する。

(1) 第17条の規定による指定工事店の指定の辞退の届出があった場合

(指定工事店台帳等の作成)

第28条 管理者は、指定工事店台帳及び責任技術者台帳を備付け、これに必要な事項を記載する。

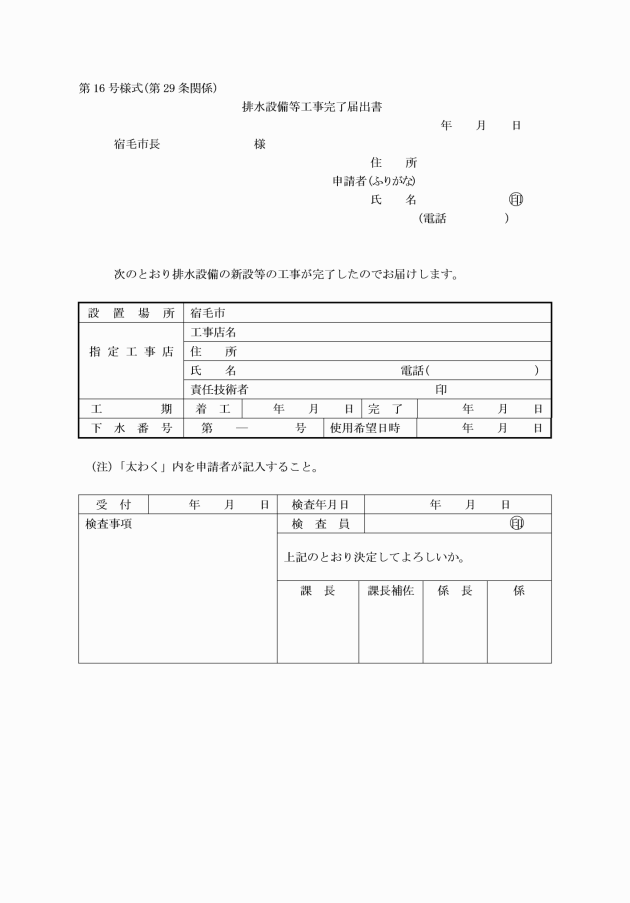

(竣工検査)

第30条 条例第7条の規定による竣工検査は、責任技術者立会のうえ、本市係員の検査を受けなければならない。

2 前項による検査の結果、不良と認めた場合は、管理者は、期限を定めて改修を命ずることができる。

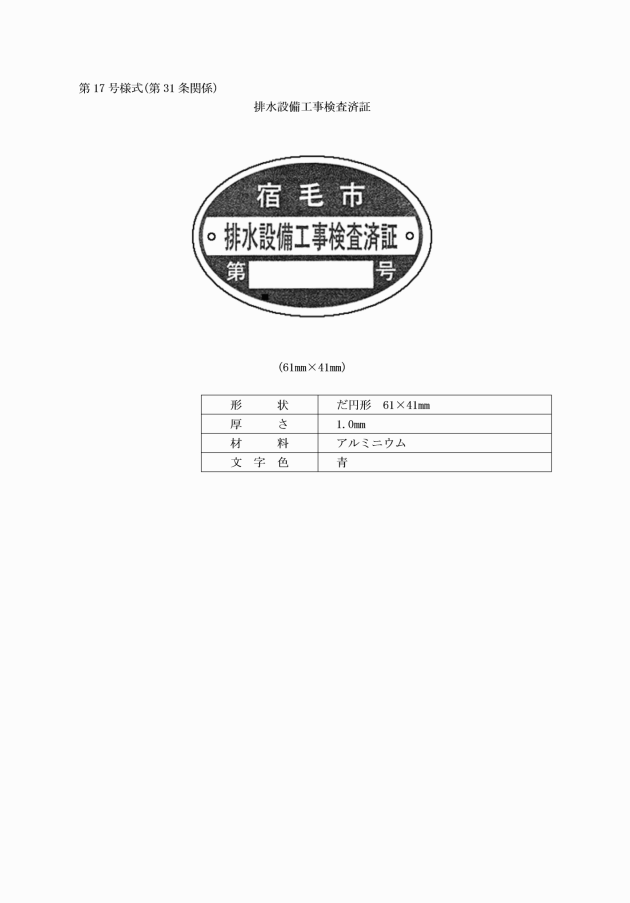

2 前項の規定による検査済証は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(除害施設の設置等)

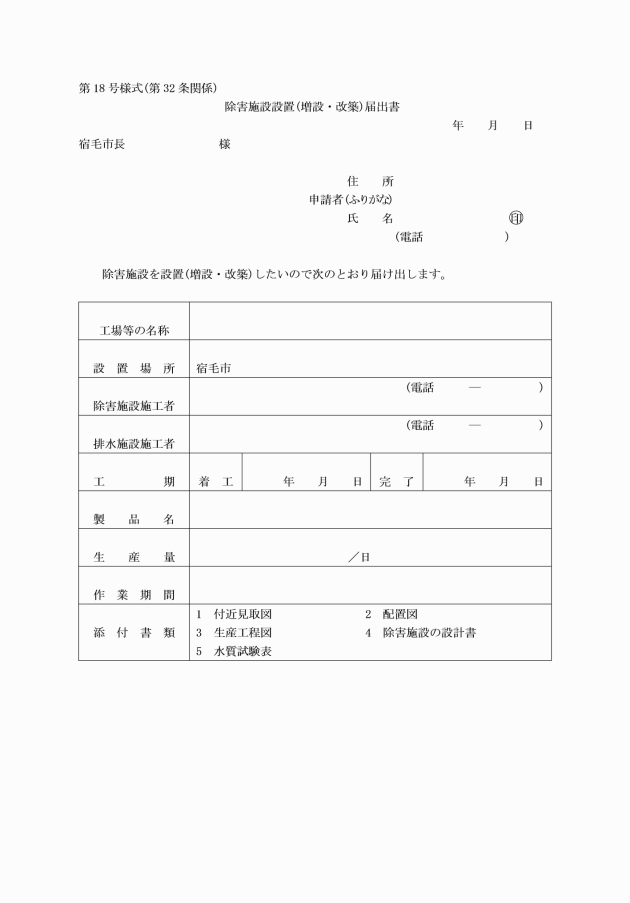

第32条 条例第12条の規定による除害施設の設置等を行おうとするときは、その水質に応じた適当な処理方法によらなければならない。

3 条例第10条第2項の規定により、次に掲げる物質又は項目については、1日当たりの平均的下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を越え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物性油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

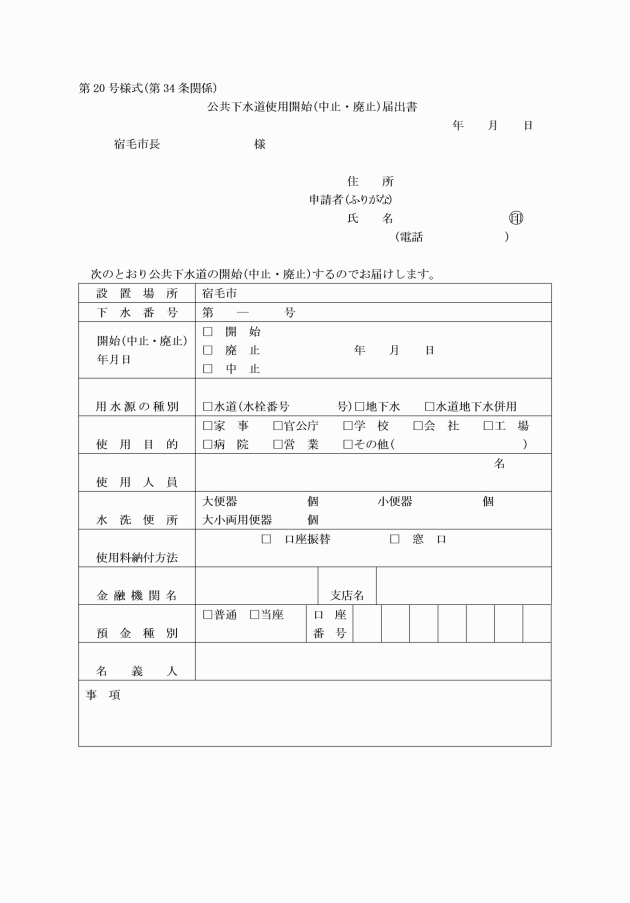

2 届出のないときの使用開始等の時期は、管理者が認定する。

(使用水量の認定)

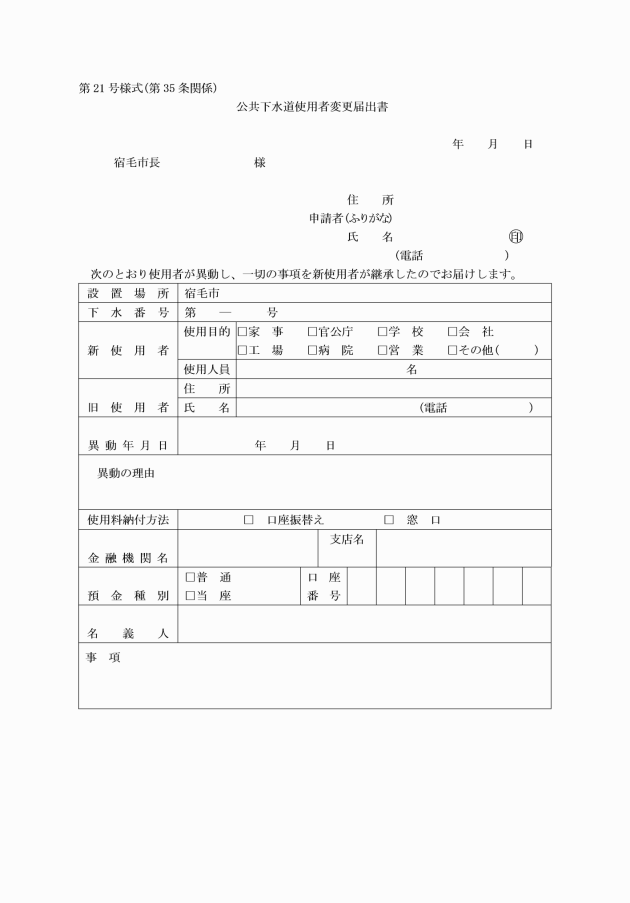

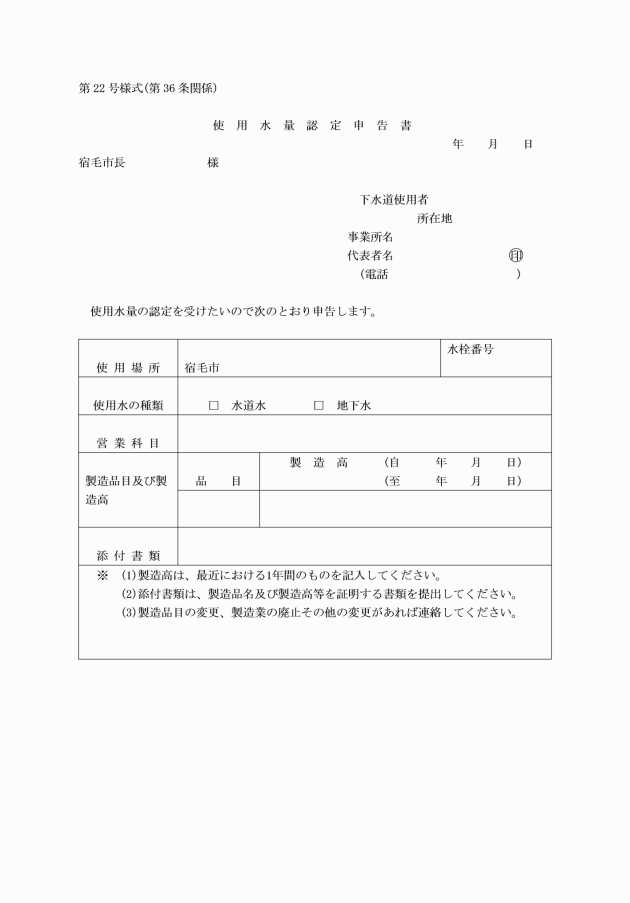

第36条 条例第16条第2項第3号の規定により、使用水量の認定を受けようとする者は、使用水量認定申告書(第22号様式)により管理者に申告しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第37条 使用料の徴収方法は、条例第15条及び第16条に定めるもののほか宿毛市水道事業給水条例(昭和44年宿毛市条例第29号)の規定に基づき徴収する水道事業の料金の徴収方法に準じるものとする。

(地震によっての下水の排除等に支障が生じないよう排水施設及び処理施設に講ずべき措置)

第38条 条例第18条の3第5号の規定による地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないように講ずべき措置は、次条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次の各号に掲げるとおりとする。

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の措置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(排水施設及び処理施設の耐震性能)

第39条 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に掲げるとおりとする。

(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

(2) 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第40条 条例第18条の4第1号の規定による排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、同号の規定による排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(汚泥の処理に伴う排気等により生活環境の保全等に支障が生じないよう終末処理場の汚泥処理施設に講ずべき措置)

第41条 条例第18条の5第2号の規定による汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないように講ずべき措置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上に支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(汚泥の処理に伴う排気等により生活環境の保全等に支障が生じないよう終末処理場の維持管理において汚泥処理施設に講ずべき措置)

第42条 条例第18条の7第6号の規定による汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないように講ずべき措置は、次の各号の掲げるとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための俳ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

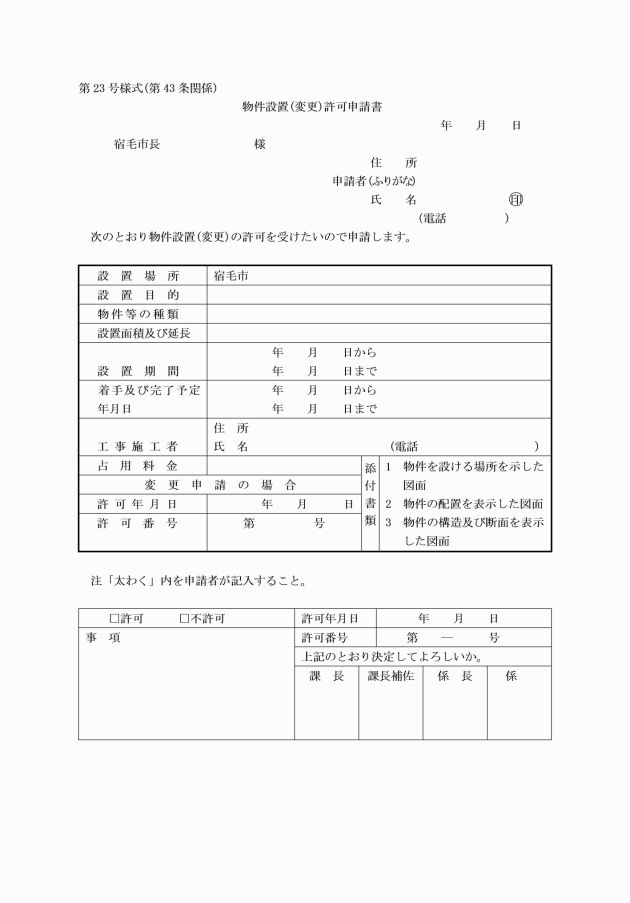

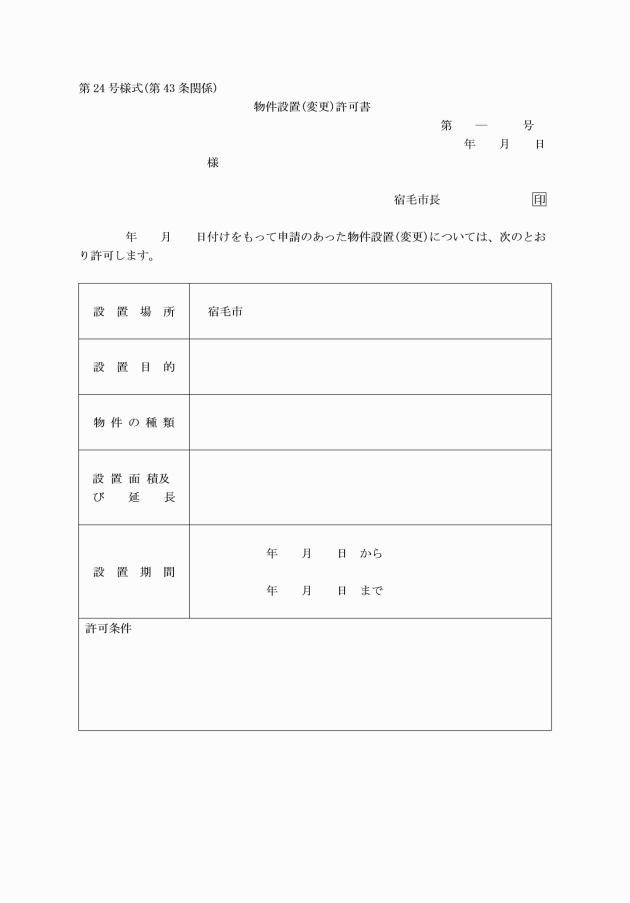

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺500分の1以上)

(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上)

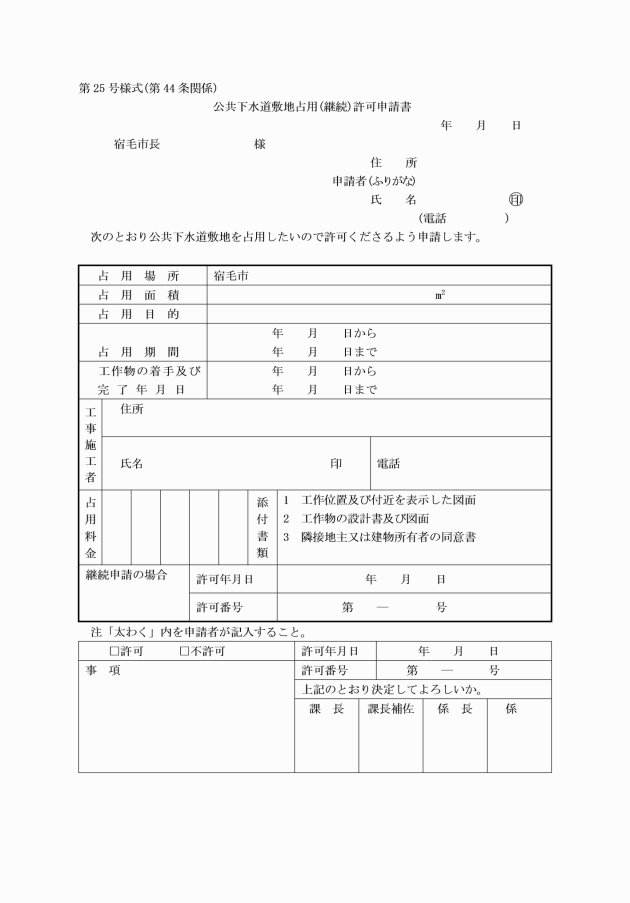

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面。ただし、軽微なものに限り、その一部を省略することができる。

(3) 公共下水道の敷地の占用が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められるときは、当該所有者の同意書

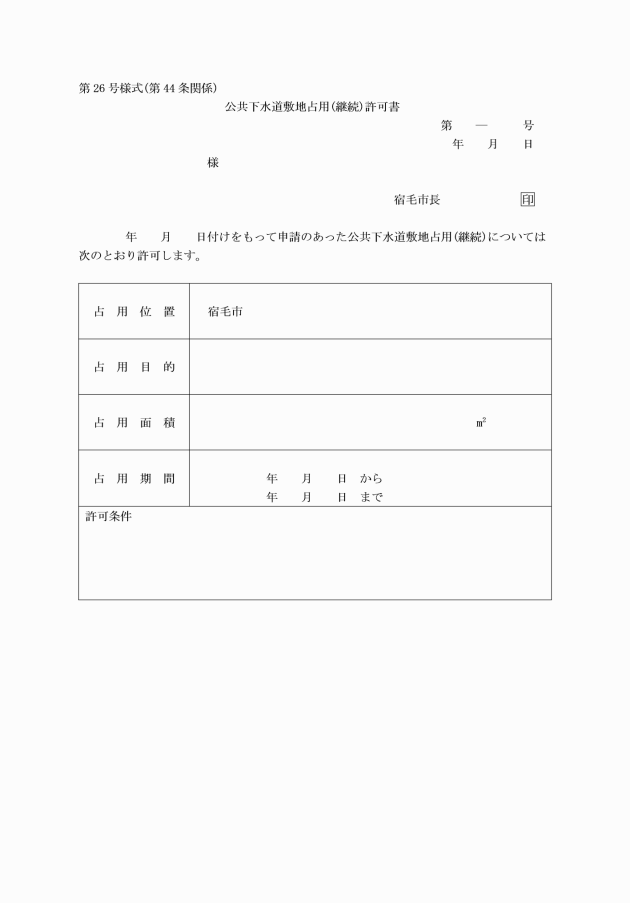

(占用許可の期間及び更新)

第45条 占用期間は、10年以内とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、期間を延長することができる。

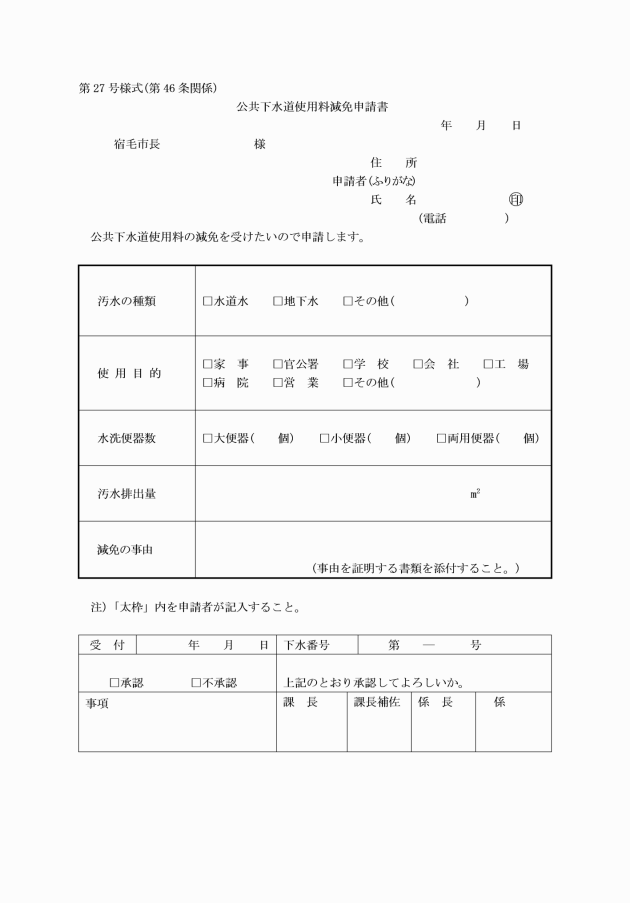

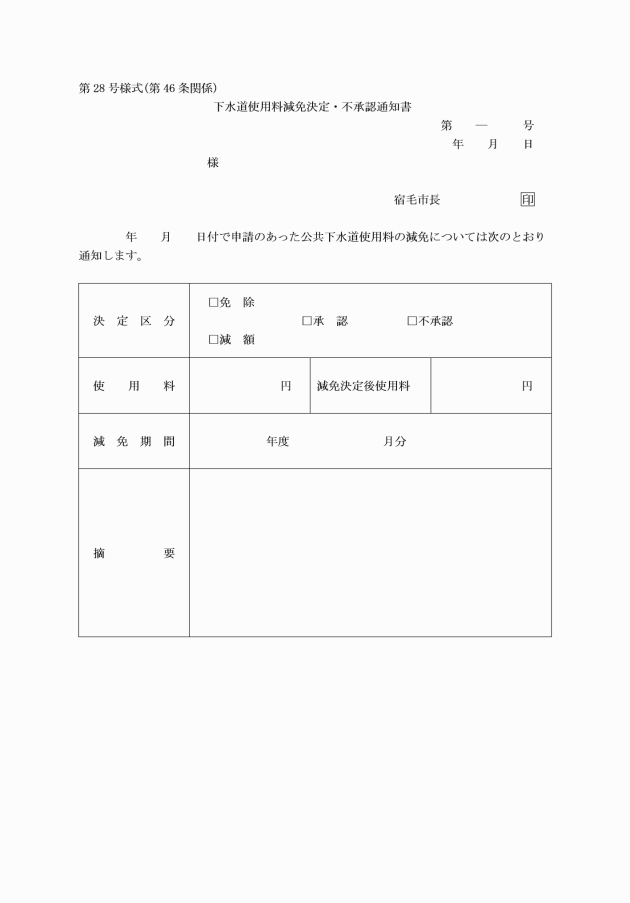

(1) 天災その他の災害を受け、支払い能力がないと認めたもの

(2) 前号のほか、管理者が公益上その他特別に認めたもの

(職員の身分証明書)

第48条 法第13条第2項の身分を示す証明書は、第31号様式による身分証明書とする。

(雑則)

第49条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年8月1日水管規程第1号)

この規程は、令和7年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別 | 排水設備の構造基準 |

管渠 | 管渠構造は、暗渠とすること。ただし、雨水渠については、開渠とすることができる。 |

ます | 1 設置個所 ますは、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続個所又は勾配が著しく変化する個所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管若しくは曲管を用いることができる。 2 間隔 ますの間隔は、管渠の直線部においては管径の120倍以下の間隔に設けること。 3 大きさ ますの大きさは、内径又は内法が15センチメートル以上の円形又は角形とし、管渠の内径及び埋設の深さに従って掃除又は検査に支障のない大きさとすること。 4 蓋その他 ア ますには密閉蓋を設けること。ただし、雨水管渠用のますは、格子蓋を設けるものとする。 イ ますの底部は、雨水管渠に属するものは深さ15センチメートル以上の泥溜、その他のものはこれに集合又は接続する管渠の内径及び内法幅に応じたインバートを設け、汚泥の溜まらないようにすること。 |

ごみよけ装置 | 台所、浴室、洗濯場その他下水の流通を妨げる固形物を排水するおそれのある吐口には、8ミリメートル目以下の堅牢なストレーナーを取り付けること。 |

油脂しゃ断装置 | 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂しゃ断装置をもうけること。 |

沈砂装置 | 洗車場その他土砂を多量に排出する場所には、適当な砂溜まりを設けること。 |

構造及び材料 | 管渠及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、煉瓦、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。 |

防臭装置 | 水洗便器、台所、浴室、洗濯場その他汚水の流出個所には、トラップを取り付けること。 トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。 |

その他の装置 | ディスポーザー(生ごみ粉砕機)その他これに類するものを使用しないこと。ただし、ディスポーザー排水処理システム(建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく配管設備として認定されたディスポーザーと排水処理槽から構成されるもの)については、条例第5条に基づく確認を受け、適切な維持管理がなされる場合においては、この限りではない。 |