宿毛市史【近世編‐漁村の組織と生活‐漁場と水産物】

製塩

天正地検帳によると土佐郡潮江村新田に塩浜204があり、その面積は二十四町五反十二代であった。其うち97浜、十一町四反三十六代は直分であった。そのほか海岸の各地に塩浜が散在している。幡多郡三崎村には40の塩浜かあり、安芸郡安田の唐ノ浜には23浜がある。それらの塩浜の1か月の生産高は各浜とも僅かに二升であった。そのうちの2浜は荒廃していたので安芸の生産合計は四斗二升であった。土佐の全生産額はあきらかでないが、恐らく自給自足できなかったのではあるまいか。(『土佐藩漁業経済史』)

天正地検帳には宿毛の塩浜について次のように載せている。

-

| |

大小共ニ |

|

中浜 |

3ッ半浜 |

| 藻木津 |

9浜半 |

|

内 |

下浜 |

5ッ半浜 |

| |

荒浜 |

半 浜 有 |

| |

大小共ニ |

|

中 |

11浜 |

| 宇須々木 |

36浜 |

|

内 |

下 |

17浜 |

| |

アレ |

8浜 |

| |

| 田之浦 |

3はま |

|

内 |

荒1浜 |

| 伊与野 |

9浜 |

|

内 |

2ッ半荒 |

| |

6ッ半取浜 |

|

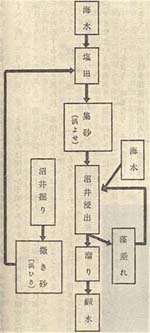

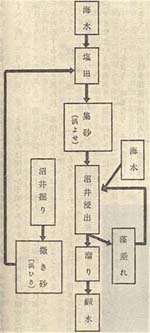

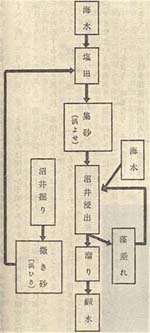

| 採塩作業の手順 |

以上の塩浜も例外ではあり得なかったと思われる。錦浦に塩浜の設備があったけれども古風な釣釜仕成で思はしからず(『土佐藩漁業経済史』)とあるが詳細は不明である。『清文公一代記』に「明暦3年(1657)吸江の清左衛門と申もの塩田方の功名の由にて野中伝右衛門殿御雇にて宿毛へ御さし越し、仏崎の大堤、丸島の大堤、忠田堤などを築き、大深浦口、小深浦口の塩田これより出来候」とあるのは製塩のための塩田ではなく干拓した新田のことである。「寛文7未年(1667)塩浜お願を仰上られ、同8年にお願の通り塩浜に仰せつけらるべき旨、孕石頼母殿、百々刑部殿、裏判書いたしこれより塩浜出来、その後14浜出来仕リ候へども、塩焼手廻しあしくなり只今3浜御座候、相残り候田は沖ヨセの溜池より水掛リ元禄4年(1691)より作目仰せつけられ候」とあるのが製塩のための塩浜である。寛文7年に塩浜を願い出て許可されその後14浜となったが、塩焼手廻しあしくなり3浜となった。沖ヨセの溜池から水を引くことのできる所は稲を作るようになったというので、沖ヨセの溜池はカブトバネの附近であろう。

安永7年(1778)5月に浦奉行谷真潮の『西浦廻見日記』に「松尾坂ノ下まで宿毛の塩浜ありしよし、川瀬せく水塩浜の方へゆきて塩に実なく上りしよしなり、初め播州より塩たき2人呼来リ仕成せしよしなリ。このあたり塩買ふはもはらはリま赤穂、豊後等より来るよしなリ」と書かれているので右『清文公一代記』による塩浜は錦より大深浦へかけての場所であったのであろう。

なお播州から塩を移入したであろうことは「十四端帆一艘に水主等11人乗組にて播州松原村の吉兵衛」の正徳5年(1715)にキリシタン宗門改の差出が残っていることによって知ることができる。『前々より当地へ罷越し候、このたび橋上村御手山炭木浅木保佐積に入り来り候」とあるのをみると塩を持ってきて、帰りには燃料の薪を積んで帰ったものと思われるのである。