○宿毛市集落排水処理施設条例施行規程

令和5年12月20日

水道課管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、宿毛市集落排水処理施設条例(平成9年宿毛市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理の委託)

第2条 管理の受託者は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項による水質規制及び関係法令に適合した水質を、排出するよう管理に努めなければならない。

(排水設備の固着方法等)

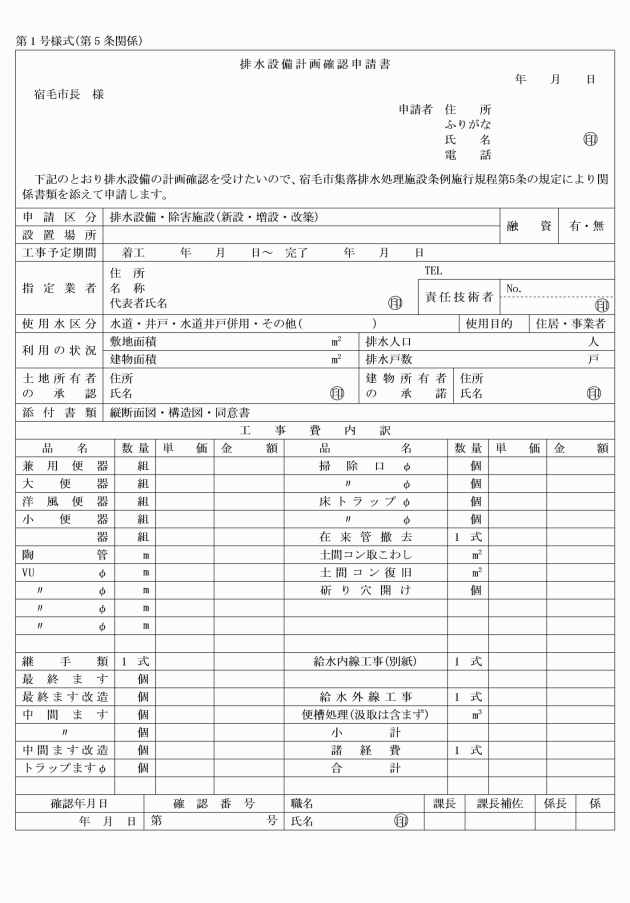

第3条 排水設備を公共ます等に固着させるときの固定箇所及び工事の実施方法は次のとおりとする。

(1) 汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食違いの生じないように施工すること。

(2) 汚水ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備設置義務者の土地で、公道との境界線に接する部分とすること。

(3) 取付管を排水施設の本管に固着する場合は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示監督を受けること。

(排水設備の構造等の基準)

第4条 排水設備の構造等の基準は、法令に定めるもののほか、次の各号に定める基準によらなければならない。

(1) 水洗便所、厨房施設及び入浴施設等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。

(2) トラップの封水が、サイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 厨房施設及び入浴施設等の汚水流出口には、固形物の流下を留めるに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。

(4) 油脂類等を含む汚水を排除する箇所には阻集器等を設けること。

(5) 土砂等を含む汚水を多量に排除する箇所には、有効な深さを有する泥溜等を設けること。

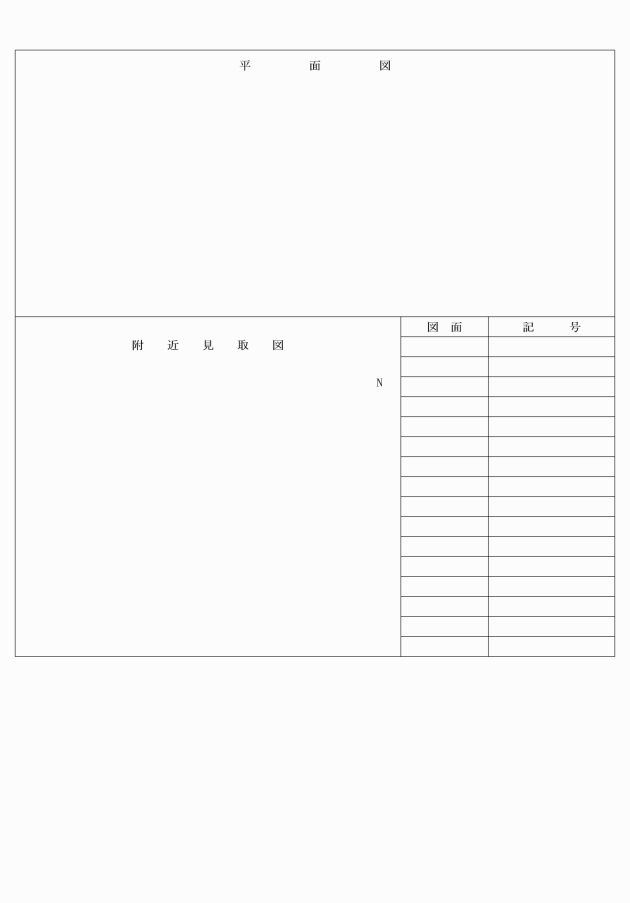

(1) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地所を記入すること。

(2) 平面図 縮尺は200分の1以上とし次の事項を表示すること。

ア 工事予定地の境界線及び面積

イ 道路、建物、間取り、水道並びに排水施設の位置、大きさ及び種別

(3) 縦断面図 縮尺は横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する汚水ますの吐出口を基準とした地盤高並びに管底高を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は50分の1以上とし、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状並びに寸法等を表示すること。

(5) その他管理者が必要とする書類

2 前項の場合において、他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書又は下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の通知をした旨の誓約書を添付しなければならない。

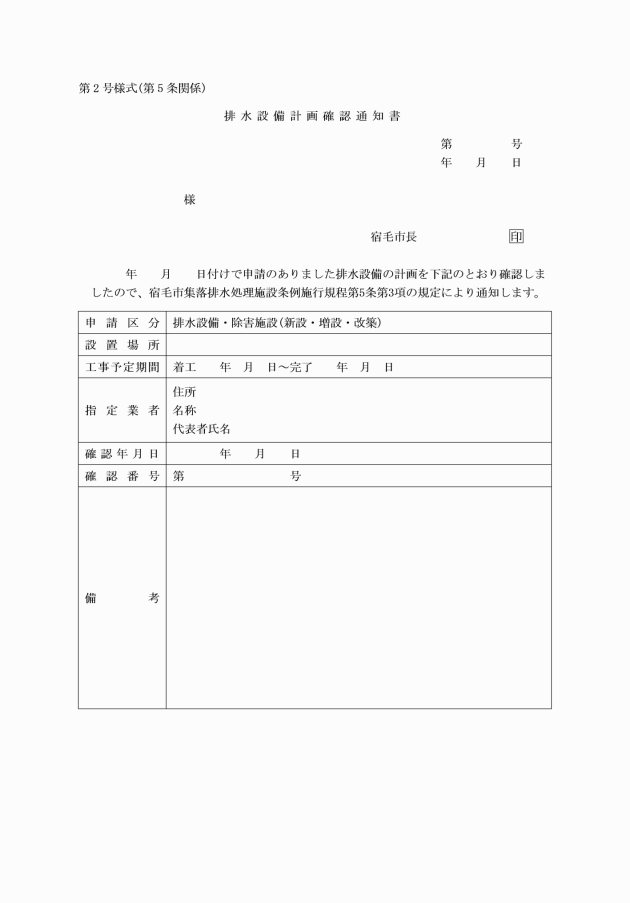

(工事の着手時期)

第6条 指定業者が排水設備の工事の委託を受けたときは、軽微な修繕を除くほか、条例第7条に定める排水設備計画の管理者による確認後でなければ工事を施工してはならない。

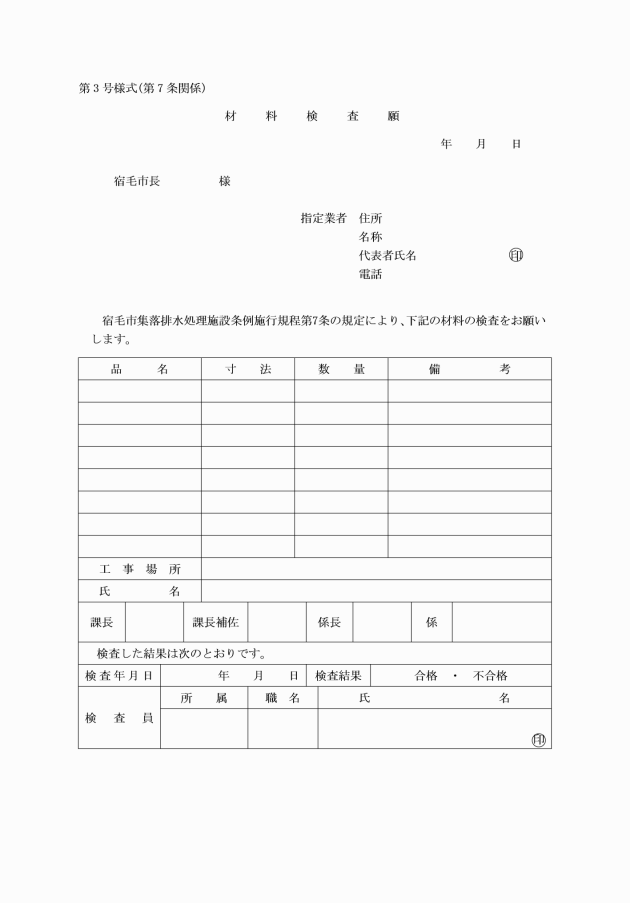

(材料の検査)

第7条 指定業者の使用する工事材料は、材料検査願(第3号様式)を管理者に提出し、その都度市職員の検査を受けなければならない。

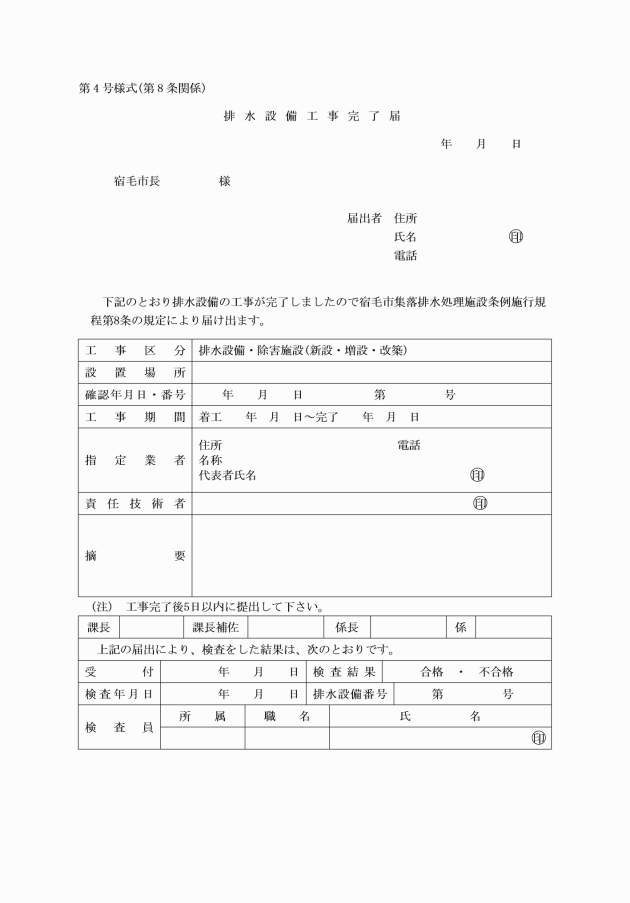

(完了検査)

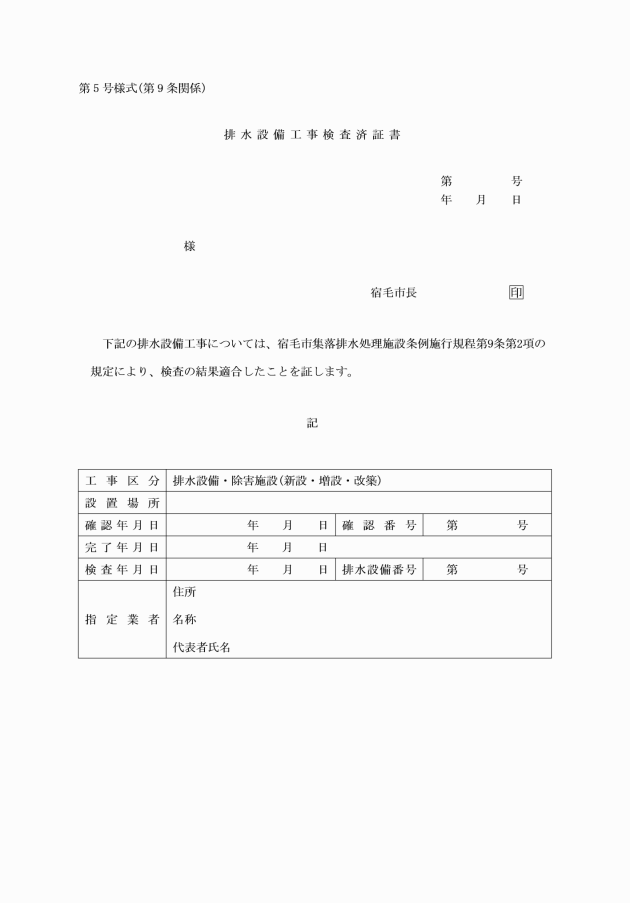

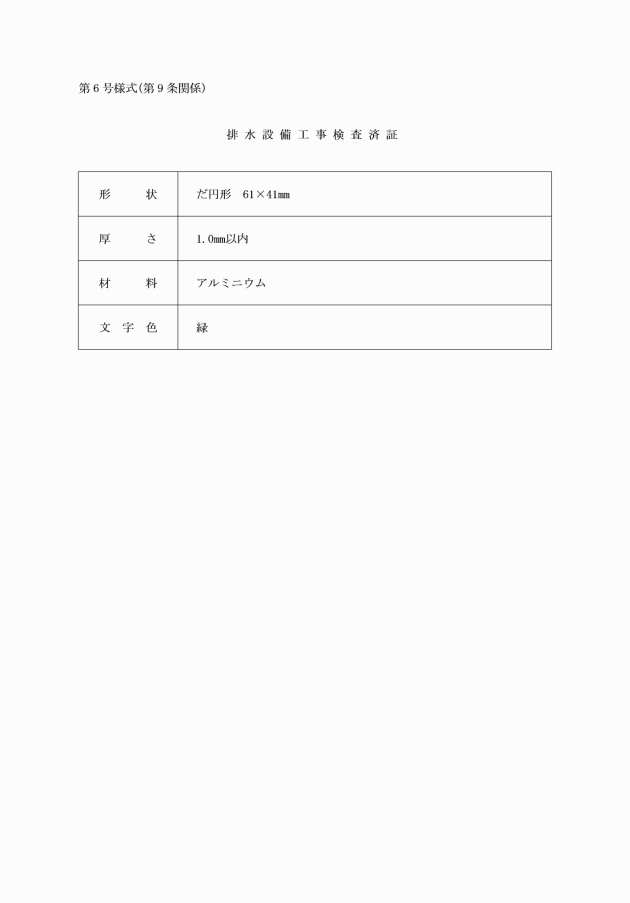

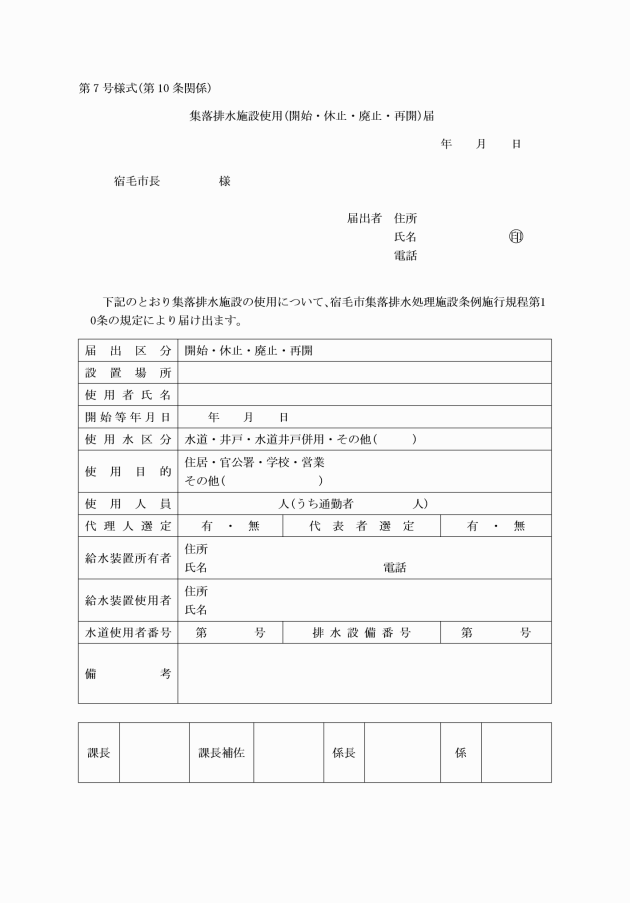

第9条 条例第10条の規定による排水設備の完了検査は、責任技術者立会のうえ、市職員の検査を受けなければならない。

3 前項により交付する検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。

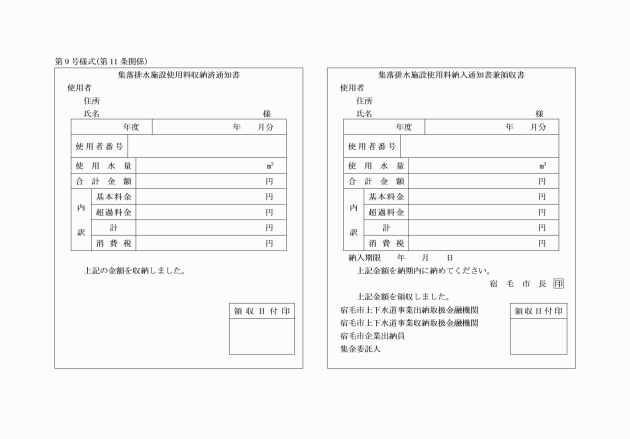

(使用料の徴収方法)

第12条 使用料の徴収方法は、条例第12条から第14条までに定めるもののほか、宿毛市水道事業給水条例(昭和44年宿毛市条例第29号)の規定に基づき徴収する水道事業の料金の徴収方法に準ずるものとする。

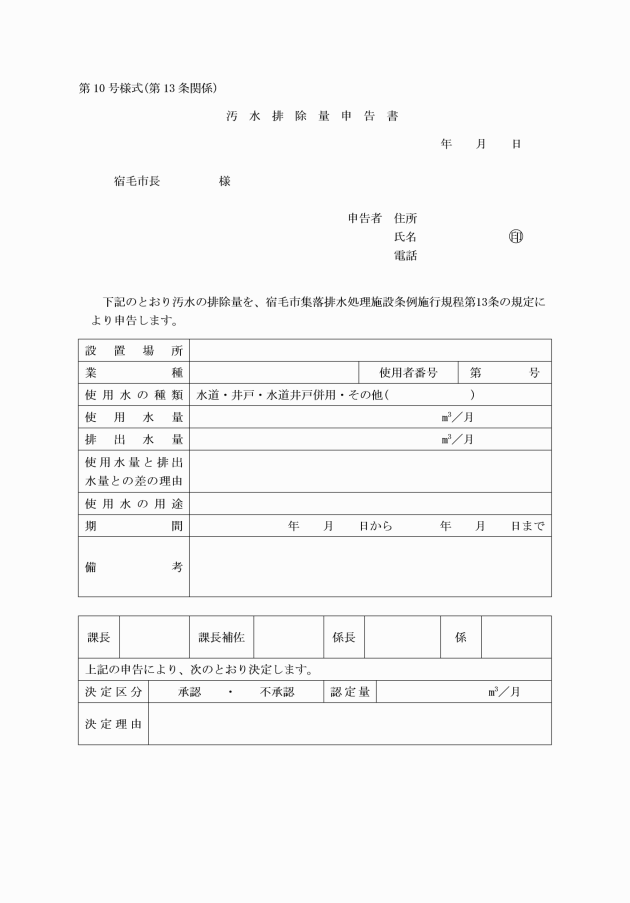

(使用水量の認定)

第13条 条例第13条第2項第4号の規定により、使用水量の減量認定を受けようとする者は、排除した汚水の量及び算出根拠を記載した汚水排除量申告書(第10号様式)を管理者が指定する日までに提出しなければならない。

2 前項の申告者が指定日までに提出されなかったときは、汚水排除量の減量認定は行わない。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。